La psychophysique de Fechner : une révolution dans la mesure des sensations

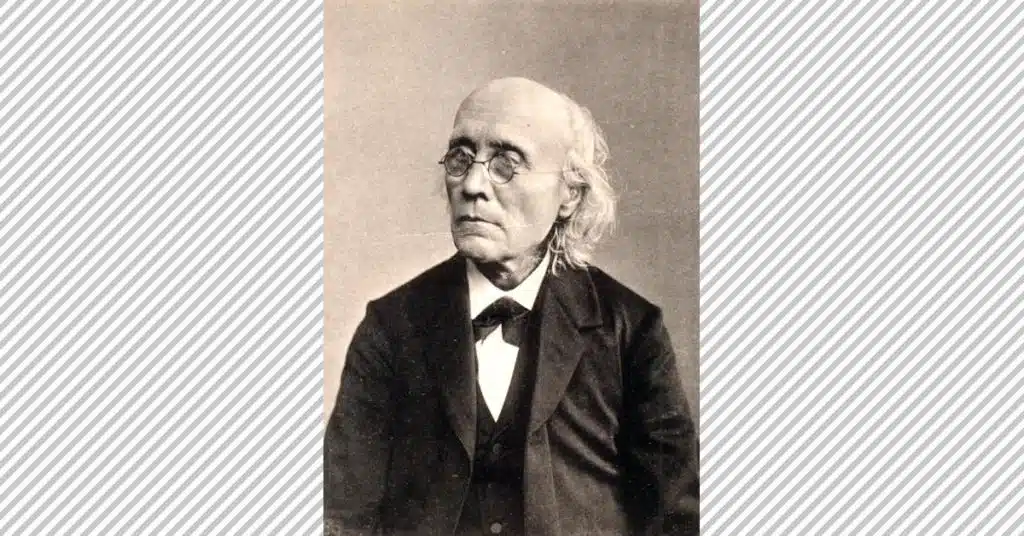

La psychophysique, initiée par Gustav Theodor Fechner au XIXe siècle, constitue l’un des piliers fondateurs de la psychologie expérimentale. Son œuvre majeure, Elemente der Psychophysik (1860), introduit une méthode scientifique visant à établir des relations quantitatives entre l’esprit et le monde physique. En combinant philosophie, métaphysique et expérimentation, Fechner a posé les bases d’une discipline encore influente aujourd’hui.

Les Fondements métaphysiques de la psychophysique

Fechner ne se limitait pas à une approche strictement expérimentale : ses travaux étaient profondément ancrés dans une vision philosophique et métaphysique du monde. Il considérait que l’univers était composé d’une hiérarchie de consciences et que chaque entité, des plantes aux astres, possédait une forme de vie psychique. Cette conception influença directement sa psychologie, notamment dans la distinction entre psychophysique interne et psychophysique externe.

- Psychophysique interne : Étudie la relation entre l’âme et le corps, explorant les connexions entre les phénomènes mentaux et les processus neuronaux.

- Psychophysique externe : Analyse les relations entre les sensations humaines et les stimuli physiques externes.

La psychophysique interne, bien que centrale pour Fechner, fut largement critiquée et délaissée au profit de la psychophysique externe, qui était plus mesurable empiriquement.

La Loi de Fechner et la mesure des sensations

Le principal apport de Fechner à la science fut l’élaboration d’une loi décrivant la relation entre l’intensité d’un stimulus physique et la perception sensorielle qu’il génère. S’appuyant sur les travaux du physiologiste Ernst Heinrich Weber, Fechner formula la célèbre loi de Fechner-Weber, qui stipule que la sensation perçue (S) varie selon le logarithme de l’intensité du stimulus () :

où K est une constante. Cette relation signifie que pour qu’un individu perçoive une augmentation de sensation proportionnelle, il faut que l’intensité du stimulus augmente de manière exponentielle. Autrement dit, une petite variation d’un stimulus faible est plus perceptible qu’une même variation appliquée à un stimulus déjà intense.

Les méthodes expérimentales de Fechner

Fechner a introduit des méthodes rigoureuses pour quantifier la relation entre stimuli et perceptions :

- Méthode des différences juste perceptibles : Le plus petit changement de stimulus détectable par un individu.

- Méthode des limites : Présentation progressive d’un stimulus jusqu’à ce qu’un changement soit perçu.

- Méthode des ajustements : Le sujet modifie lui-même l’intensité du stimulus jusqu’à atteindre un seuil perceptible.

Ces méthodes ont marqué une avancée majeure, car elles permettaient une quantification objective de la perception, ouvrant ainsi la voie à la psychologie expérimentale moderne.

L’héritage de Fechner dans la psychologie et les neurosciences

Malgré certaines critiques, la psychophysique de Fechner a durablement influencé la psychologie, la neuroscience et la psychométrie. Aujourd’hui encore, certains modèles modernes de perception sensorielle s’appuient sur ses travaux. Les avancées en neurophysiologie et en sciences cognitives ont permis d’affiner ses théories, mais son idée centrale – que l’esprit et le corps entretiennent une relation mesurable – reste un fondement de la recherche psychologique.

Ainsi, Fechner demeure un précurseur dont la contribution dépasse la simple mesure des sensations : il a jeté les bases d’une psychologie scientifique ancrée dans la rigueur expérimentale.

Idée clé mise en avant :

“La psychophysique de Fechner a révolutionné la psychologie en introduisant des méthodes quantitatives pour mesurer la relation entre les stimuli physiques et les perceptions, ouvrant la voie à la psychologie expérimentale moderne.”

0 commentaires sur “La psychophysique de Fechner : une révolution dans la mesure des sensations”

Pas de commentaire.